LES ACTUALITÉS ZÉRO DÉCHET

Le diagnostic plastiques : pourquoi et comment ?

L’objectif d’un diagnostic plastiques est de réduire la quantité de produits et emballages en plastique à usage unique utilisés dans une entreprise.

Quels sont les enjeux, comment réaliser un diagnostic plastiques et pour quels résultats ? Vous en saurez davantage en lisant cet article !

Les enjeux du diagnostic plastiques

Un diagnostic plastiques répond à différents enjeux :

- Environnemental : le diagnostic plastiques permet tout d’abord une réduction à la source des déchets, soit par suppression du produit soit par réemploi (et donc sortie de l’usage unique). De plus le diagnostic permet de réduire l’utilisation de cette matière synthétique et très préoccupante pour l’environnement qu’est le plastique ;

- Réglementaire : certains plastiques à usage unique sont d’ores-et-déjà interdits par la réglementation, comme les assiettes, les pailles, les gobelets, les touillettes, etc. De plus, la loi AGEC prévoit la fin des emballages en plastique à usage unique d’ici à 2040 ;

- Economique : la réduction à la source est toujours une source d’économie, et potentiellement importante. De plus l’usage unique est souvent plus cher que le réemployable, à condition que le réemploi puisse se faire sur un nombre assez élevé de cycles (5 à 20 utilisations selon les produits / emballages) ;

- Ancrage local : les plastiques à usage unique sont synonymes de chaînes d’approvisionnement longues ; leur réduction implique au contraire des boucles plus courtes et plus locales !

La méthodologie d’un diagnostic plastiques

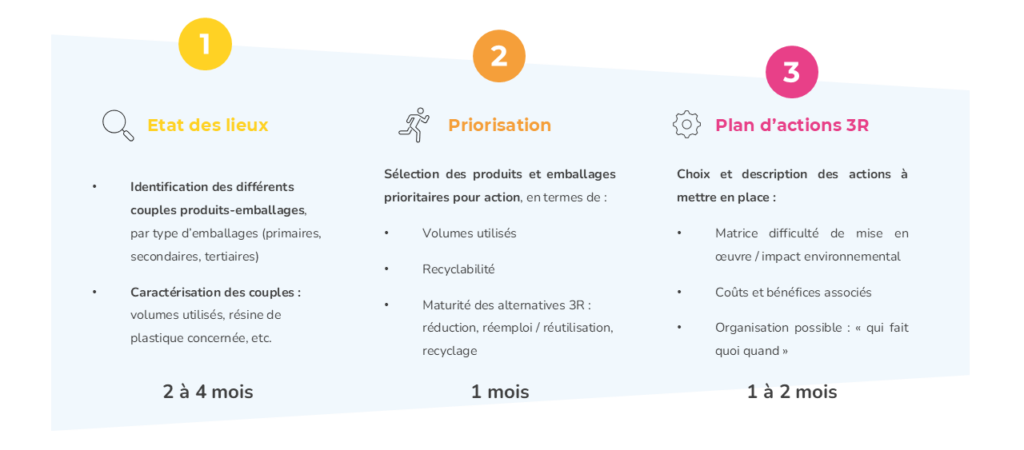

Selon les recommandations de l’ADEME[1] et d’autres publications sur le sujet, un diagnostic plastiques suit typiquement trois étapes :

- L’état des lieux est l’étape la plus chronophage, puisqu’elle consiste à :

- Recueillir l’ensemble des données d’achat d’une entreprise, y compris le nombre d’unités achetées et le prix unitaires des produits ;

- Identifier les produits et emballages en plastique à usage unique parmi ces achats ;

- Caractériser chaque produit et emballage. Cette tâche de caractérisation peut être plus ou moins poussée ; au stade de l’état des lieux, il est conseillé de réaliser une caractérisation plutôt simple (au moins pour les produits les moins achetés).

- La priorisation est une étape d’échanges et discussion :

- Sur les critères à utiliser pour prioriser les produits et emballages à usage unique sur lesquels agir. De nombreux critères sont possibles et peuvent être adaptés secteur par secteur ; par exemple pour le secteur de l’hôtellerie, un critère peut être la visibilité du produit ou de l’emballage en plastique par le client (front office) vs. sa localisation plutôt en back office ;

- Sur le nombre de produits et emballages à prioriser. Il est déconseillé de prioriser plus de 20 produits ou emballages dans un premier temps, quitte à renouveler l’exercice de priorisation à l’issue d’une première période d’action (au bout d’un an par exemple) ;

- Sur les résultats de la priorisation et le choix final de produits ou emballages sur lesquels agir. Selon les cas :

- Des regroupements pourront être faits entre des références produits similaires ;

- Des produits très prioritaires au regard des critères fixés pourront finalement ne pas être retenus pour d’autres raisons (comme l’absence de volonté des équipes de changer tel produit ou telle pratique) ;

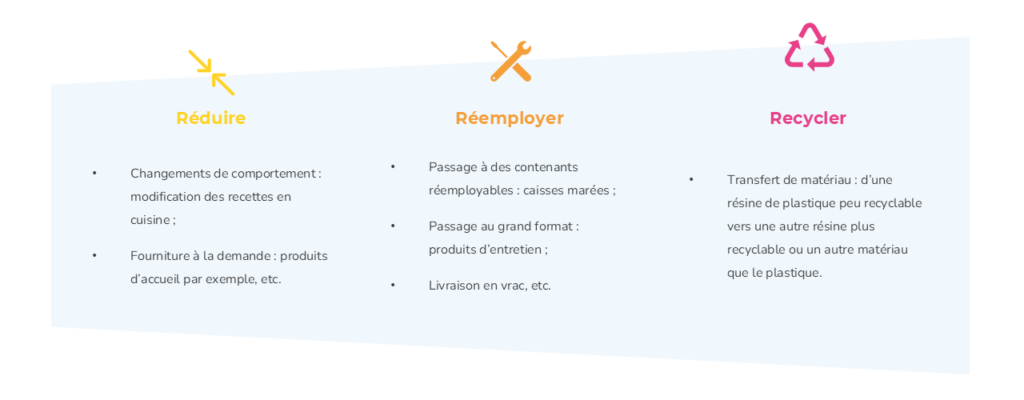

- Le plan d’action 3R consiste à rechercher des alternatives à chacun des produit ou emballage en plastique à usage unique priorisé à l’étape précédente. Cette recherche couvre les 3R, à savoir :

- Réduction : une suppression ou un allègement des plastiques sont-ils possibles ?

- Réemploi : existe-t-il des solutions de marché suffisamment matures pour passer au réemployable / réutilisable ?

- Recyclage : est-il possible de remplacer un plastique non recyclable par un matériau alternatif recyclable ?

Les résultats : quelles alternatives aux plastiques à usage unique

En général, il n’y a pas une mais plusieurs alternatives à chaque produit ou emballage à usage unique. Ces alternatives appartiennent chacune aux 3R, mais plus précisément on peut trouver :

⚠️ Attention, il est aussi très probable qu’un ou plusieurs plastiques usage unique n’aient aucune alternative réaliste à court terme : ceci est tout à fait normal et ne doit pas être une source de découragement. Le statu quo sur certains produits ou emballages doit être vu au contraire comme autant de temps gagné (à court terme) pour se concentrer sur les autres produits ou emballages, pour lesquels il existe des alternatives actionnables.

Enfin, d’un point de vue économique, un résultat du diagnostic plastique est de comparer – pour les produits et emballages priorisés – les coûts « avant » avec les coûts « après ». Pour cette comparaison, il convient de différencier :

- Les coûts d’investissement (CAPEX) : par exemple, coût d’achat de boîtes ou caisses réemployables, en remplacement d’emballages plastiques à usage unique ;

- Les coûts de fonctionnement (OPEX) : coûts d’achats « classiques » de produits ou emballages au fil de l’eau.

Le diagnostic plastiques est un véritable point de départ pour la réduction à la source des plastiques, et plus largement de ses déchets, de ses impacts environnementaux et de ses coûts ! Il reste cependant un exercice chronophage et potentiellement complexe.

[1] https://librairie.ademe.fr/dechets-economie-circulaire/4339-recommandations-pour-un-diagnostic-emballage.html